为深入挖掘徽州非遗文化内涵,助力非物质文化遗产的保护与传承,6月27日至29日,安徽理工大学空间信息与测绘工程学院“鱼跃徽韵”社会实践团队深入黄山市歙县瞻淇古村,开展为期三天的专项调研。团队聚焦国家级非物质文化遗产代表性项目——瞻淇鱼灯,通过沉浸式体验、深度访谈与实地考察,探寻其文化底蕴、传承现状与创新发展路径。

古村寻脉:徽州非遗的活态土壤

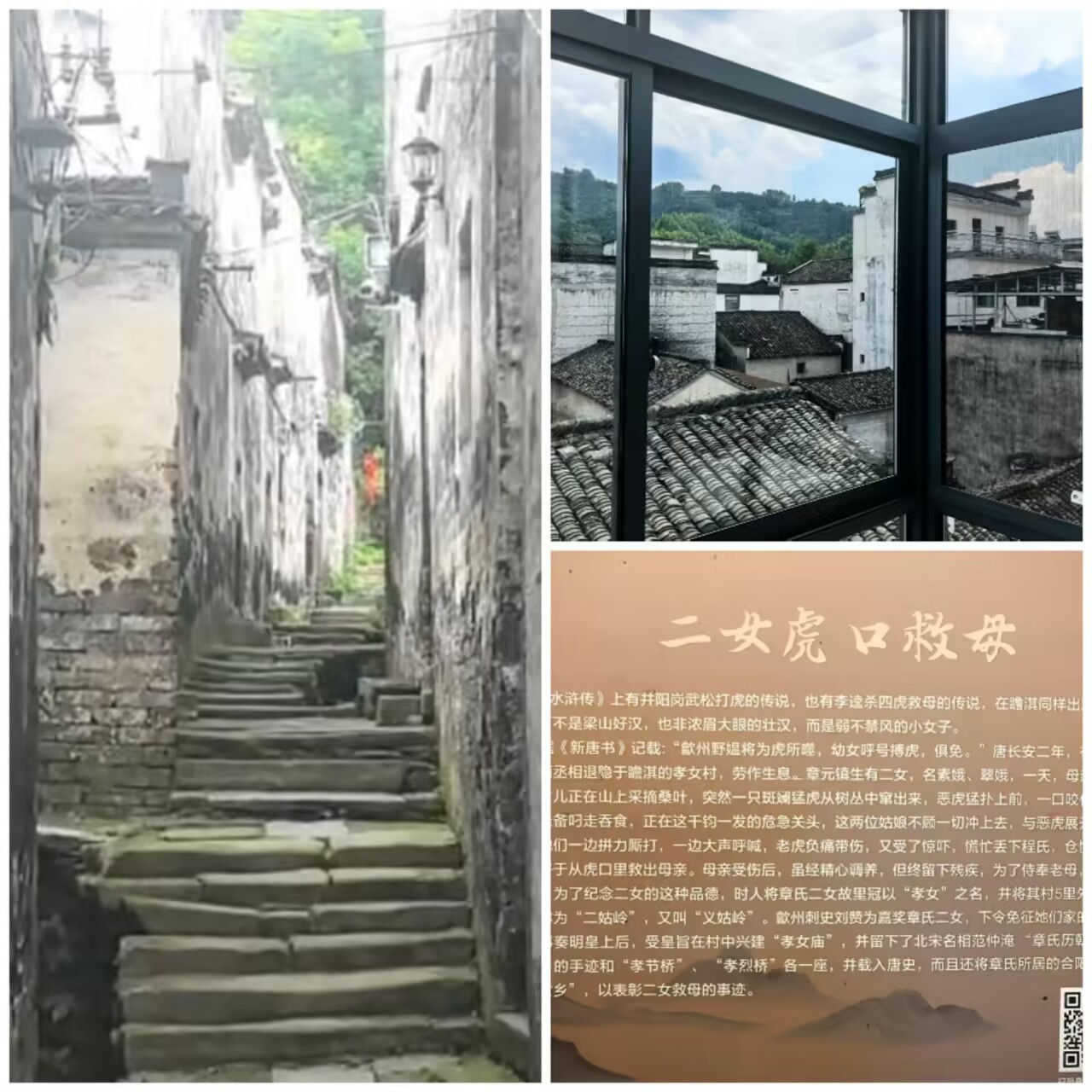

瞻淇村作为徽州鱼灯的重要发源地,其八百年历史积淀与独特的徽州人文环境,为非遗传承提供了深厚沃土。实践团队穿行于青石板铺就的纵横街巷,触摸遍布木雕、石雕、砖雕“三雕”艺术的明清古建群(现存百余处),从“天人合一”的聚落布局到“老虎巷”等典故轶事,实地感知徽州文化的精髓。

瞻淇村古街巷风貌

在黄山市非物质文化遗产馆的系统参观中,团队成员进一步领略了徽派建筑、万安罗盘等非遗项目的智慧,深刻认识到非遗保护需植根于其原生的文化生态。

黄山市非遗馆内非遗项目陈列

灯影匠心:鱼灯技艺的文化解码

聚焦非遗鱼灯,是本次调研的核心。 非遗传承人、鱼灯队队长郑东姣在村祠堂前为团队深度解读了瞻淇鱼灯丰富的文化内涵和灵魂。

郑东姣介绍红鱼与青鱼分别于新年不同时段舞动,红鱼在正月初二至十五舞动,寓意“红红火火,年年有余”;青鱼在十六至十八舞动,象征“春回大地,青青吉吉”。鱼头莲花喻清廉,如意祥云兆吉祥;鱼背“以火代鳍”祈愿红火平安;传统竹骨纸身内置九烛取意“天长地久”,现代改良为布面LED灯更安全。团队成员认真聆听记录,对鱼灯蕴含的智慧与匠心深感敬佩。

传承人郑东姣向实践队员讲解鱼灯文化内涵

郑东姣现场演绎了鱼灯经典“四戏”——“鲤鱼摆尾”(团圆)、“鱼腾千里”(不屈精神)、“如鱼得水”(自强不息)、“鱼跃龙门”(前程似锦)。配合铿锵的锣鼓节奏,翻腾的鱼灯生动诠释了非遗的生命力。团队成员通过零距离观察构造、聆听讲解、沉浸式观演与亲身体验,系统掌握了这项融合民俗信仰与工艺美学的非遗密码。

郑东姣配合锣鼓进行鱼灯表演

团队成员体验鱼灯表演动作

薪火相传:破局困境的创新实践

面对非遗传承的时代课题,郑东姣坦诚分享了传承的艰辛,特别是吸引和留住年轻力量的巨大挑战。面对挑战,郑东姣和鱼灯队积极探索创新路径。他们不满足于传统表演形式,正筹划编排一部以瞻淇鱼灯为主题的舞台剧。这一举措旨在突破地域限制,通过更富现代感和故事性的艺术表达,让瞻淇鱼灯“走出村子,走向全国乃至世界”。团队也了解到,郑东姣曾成功筹备村晚直播,观看量达274.7万人次,显示了利用新媒体扩大影响力的初步尝试。这为非遗在当代的传播提供了有益启示。

实践团队成员与传承人郑东姣合影

郑东姣的实践与思考,让团队成员深刻认识到:非遗的存续,既要坚守核心技艺与文化基因,也亟需在表现形式、传播手段和吸引年轻群体上大胆创新,为其注入时代活力。

此次瞻淇之行,让安理工学子沉浸式体验了徽州非遗的深厚底蕴,深入调研了瞻淇鱼灯的独特价值,更切身感受到传承的紧迫与创新的可能。团队成员表示,将结合学院专业优势,探索运用数字化技术记录、展示鱼灯技艺与文化,为这一非遗瑰宝的传承与创新发展贡献青年智慧。正如郑东姣所言:“只有深入理解其背后的文化根脉,非遗才能真正焕发活力。” 一盏盏鱼灯,不仅照亮古村的夜色,更指引着传统与现代对话、传承与创新并重的未来之路。